辽ICP备17002622号-1 辽ICP备17002622号-3 辽公网安备 21011102000115号

他们让更多温暖的教育故事在绿岛沃土中生根发芽,培育兼具专业素养与家国情怀的时代新人。他们以“爱校”为信仰之根、“爱岗”为责任之干、“爱生”为希望之花,在教学改革、竞赛实践与育人育心的路上持续耕耘,让“三爱”精神成为推动学校发展前行的澎湃动力。官微陆续推出育人成效显著、生动诠释“爱校、爱岗、爱生”精神的教职工先进典型。今天,让我们一同走进通识教育学院,关注榜样教师们与学校、专业、学生之间那些闪耀着真情与担当的故事。

马友山:以橄榄球锻造青春的“淬火者”

马友山以橄榄球锻造学生勇气与团队精神。九年坚守,他用“我行 我能”校训点燃学生激情。马友山坚信橄榄球是勇气、责任与团队精神的熔炉,2016年刚开始开设俱乐部课时,面对学生寥寥,“冲撞对抗太危险”的质疑声,他告别传统授课模式,把枯燥的热身、拉伸运动结合游戏,将技战术练习结合比赛,帮助学生爱上橄榄球这项运动。面对学生之间的身体素质差异,他会为每名学生设计个性化训练计划。他重视师生紧密接触,课余时间经常和同学们谈心谈话、分享生活,学生在俱乐部里感觉像家一样温暖。

组建橄榄球高水平运动队时,马友山深知一支高水平运动队需要学生有更大的勇气、担当和使命。马友山便一边给俱乐部里的学生做思想工作,一边在学校里物色选拔适合橄榄球运动的学生。只要有学生来到橄榄球俱乐部,他就会想尽一切办法给学生介绍这项运动,让学生喜欢上橄榄球。在马友山和俱乐部同学们的努力下,第二学期选课时,橄榄球课在几分钟内被一抢而空。那时,马友山真正领悟到了“有爱心,会讲课,肯奉献”的内涵。

在橄榄球俱乐部建设的过程中,经常有学生因为训练辛苦出现思想动摇,选择退缩。马友山一边给学生做心理辅导,一边换位思考。作为团体项目、对抗项目,有团队精神非常重要,因此,他将“热诚、正直、尊重、纪律、团队”作为橄榄球俱乐部的五大精神,激励学生奋进、努力,变得更有能量。

马友山始终把甘于奉献放在教育教学事业的首位。近年来,他带领团队协作突破瓶颈、钻研技术,提升实战水平,带领数百名学生先后参加各项橄榄球专业比赛。沈阳城市学院橄榄球队在马友山的带领下,从初次参赛的“倒数第一”,到获得全国冠军1次、亚军4次、季军4次;省级冠军3次、亚军1次;市级冠军5次,个人获“优秀教练员”称号10余次的好成绩。马友山说:“所有的成绩都是同学们在完美诠释‘我行 我能’的校训精神。”

姜巍:行进青春的引路人

姜巍,通识教育学院美育教学部行进管乐团指导教师。深耕美育教学十载,将军人纪律、艺术热忱与育人使命融为一体,打造出一支蜚声国内的学生行进管乐劲旅。

初到沈阳城市学院,肩负着通识教育美育教学重任的姜巍,主动请缨建设行进管乐乐团,系统构建美育课程体系,将体育和艺术创新融合,创造了律动跑、步伐训练、场地演练等授课方式。他每天晚上亲自带着学生练习,十年如一日。十年间,姜巍奉献超千余小时,寒暑假期间参与“大师班”培训精进自我,在高校美育领域走出一条特色之路,将绿岛行进管乐团打造成为沈阳城市学院一张闪亮的名片。

绿岛行进管乐团从2015年初创的20余人,到后来百余人规模,再到能够和许多专业院校乐团同台竞争,与姜巍的教学与管理密不可分。姜巍在行进管乐团的日常教学中践行“活动、训练、展演”的六字方针,融合体育与艺术双重训练,将汗水与协作精神融入日常;他时刻关心同学们的练习状态和生活学习日常,让乐团成为学生的第二个“家”;训练时,他亲自带队,采用多种趣味练习方式,让训练化为乐事。

姜巍深信美育重在滋养心灵。他引导学生关注社会,编排方案锻炼创新与协作能力,通过艺术实践提升审美与文化自信。每次外出比赛,从装车、行程到摆台,全由学生干部管理,点滴细节锤炼责任担当。就这样,这个全员零基础、比赛方案全部自编、无外聘专家辅导的团队,开启了从“初出茅庐”到“参赛必夺金奖”的华丽蜕变。

“十年树木,百年树人”,姜巍一直以来都将学生视如自己的孩子,也珍视团队传承。从赛前准备到上台演出,每个环节的严谨要求,都在细节中塑造着学生的责任感与执行力。学生们对他从最初的“不解”到最终的高度认同,源于他十年如一日的陪伴、身先士卒的示范和毫无保留的奉献。

林晓芳:用音乐治愈心灵的“点灯人”

林晓芳以音乐为桥梁,深耕合唱教学二十载,守护学生从羞涩到自信的蜕变,绿岛合唱团屡获国际大奖,彰显“爱生如托举星火”的育人哲学。

林晓芳视学生为有年轮的独立灵魂,而非待雕琢的半成品。2017年6月,她路过教学楼,被学生盛馨平清亮的歌声吸引,决定将这个声音条件极好但缺乏专业训练的学生带进合唱团。在经过林晓芳的指导和鼓励后,盛馨平在2017年的深秋获得了“校园好声音”的团队铜奖,在2018年的全国校园才艺大赛斩获金奖,在三个月后的京东超级新星大赛再次夺冠。领奖时的她,从那个说话还会羞涩脸红的小姑娘变成了眼神坚定、自信大方的新星。林晓芳说:“教育不是修剪,而是守护,学生的成长比成功更重要。我愿做同学们的‘守夜人’,等待灵魂破晓的微光。”

林晓芳通过艺术体验缓解学生学业压力,为沉迷游戏学生设计“掌上钢琴”课程,帮内向学生通过小组合作展演克服社交恐惧......她的课堂不仅是技巧训练场,更是心灵治愈所。林晓芳珍视学生的每个成长瞬间,手机里存满了学生的影像,她说这是同学们成长的证明。

在林晓芳的带领下,绿岛合唱团硕果累累:辽宁省大学生艺术展演一等奖、德国法兰克福国际室内乐大赛中国赛区一等奖、全民K歌东北赛区总冠军、辽宁省“优秀合唱队”......2025年,她带领学生积极响应辽宁省教育厅体育美育浸润计划行动,走进沈阳市中小学开展公益服务,让美育惠及更多心灵,以实际行动提升学校在社会上的声誉。

林晓芳表示,“一路走来,每一次成长都离不开学校的悉心栽培与温暖关怀。未来,我将继续以‘三爱’为桨,以‘我行 我能’为帆,在教育的长河中乘风破浪,以更饱满的热情、更坚定的信念,为学校发展、学生成长倾尽全力,续写教育华章!”

吴斌:以赛促学,锻造学生创新利刃

吴斌将军旅情怀融入教育,以赛促学,培育创新人才。他指导学生斩获国家级奖项,诠释“爱岗源于忠诚,爱校因是育才沃土,爱生是最真挚情感”。

“退伍不褪色”,吴斌将军人的严谨与责任带入教学工作中,他说:“正如军人在战场守护国家安宁,教师在讲台守护知识火种,点亮学生未来。”他深耕计算机基础课程,以实践为导向,强调团队协作与创新。2024年,吴斌指导学生参加全国数字媒体科技大赛,设计IP形象文创,为了更好地帮助学生完成作品,他组织研讨会,邀请专家分享案例,引导学生将传统文化与现代审美结合。学生组建跨学科团队,反复讨论试错,吴斌便牺牲休息时间帮助同学们完善作品。一个学生提议融入家乡民俗元素,团队便开始深入挖掘历史故事,作品承载文化内涵。吴斌回忆:“那一刻,我看到学生眼中光芒,是对创作和知识的热爱。”最终,吴斌指导的学生作品获得了1个全国二等奖和3个全国三等奖。吴斌感慨道:“作为教师,我为能陪伴他们走过这段旅程自豪,通过比赛,他们收获的远不止奖项,更是难忘的人生经历。”

2024年,吴斌带领学生参与23项大赛,累计完成几百个作品指导,共获129项省级以上奖项,其中国家级奖项14项。在吴斌的指导下,同学们不仅收获了奖牌,更提高了竞争意识、学习能力和探索精神,“学生们从竞赛中学会如何在失败中汲取教训,成功中保持谦逊。同时,学生中也营造起了积极向上的学习氛围。”

“教育的本质在于点燃火焰而非灌满瓶子,我愿意成为学生们前行道路上的引路人,而非仅仅是一位知识的传递者。”吴斌在教学中一直在探索新的教学方法,用所学所感培养创新人才。“未来,我将继续用实际行动去诠释一位教师的责任与担当,让每一位学生都能在属于自己的那片天空绽放光芒。

马晨:教学“多面手”,慕课“拓荒人”

马晨作为通识教育学院公共外语教研部的教师,以跨学科热忱应对教学挑战。他自学技能,创新慕课建设,十年耕耘,助学生在数字时代扬帆。马晨以“8小时之内不分分内分外、8小时之外不计个人得失”的精神投入工作。2020年,线下教学转为线上,面对全新的授课形式,马晨彻夜研读线上授课软件,结合大学英语的授课特点,深入挖掘线上软件与课堂的切合点,不断探索学习通软件使用的新方法,开拓提升学生学习兴趣和效率的活动手段。同时,他还利用自学的计算机网络知识,解决部门同事录课视频转码慢的问题,保证了教学音视频的上传质量和播放效果。学生受益于精细化线上互动,教学质量也得到了保障。

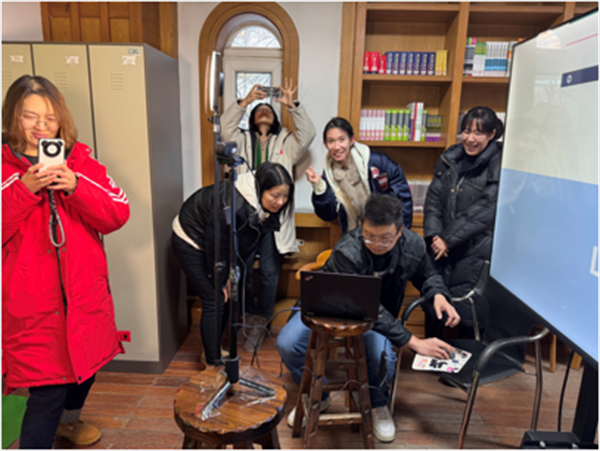

2024年11月,他负责的《大学英语》被选为全校首批慕课。面对如何录课,怎么剪辑等接踵而来的问题,马晨再一次站了出来,自费采买高清摄像头、补光灯等设备,自学OBS软件和Premiere视频编辑。当时正处在学校的期末文件整理阶段,马晨只能利用晚上回家后的时间进行录课设备的调试和录课软件的研究。录制完64个初始视频后,马晨又再一次承担了剪辑和后期编辑、调色的任务。由于时间紧迫,除夕夜当晚,他仍在书房编辑视频。2025年4月末,慕课上线,马晨欣慰的说:“自己的付出可视化了,我们公外部集体智慧的结晶被看到了。”

凭借着对岗位的热爱,对教学的执着,马晨日益进取,不断创新。他将摄影和计算机技能融入英语教学,设计数字素养课程,让“莎士比亚的诗行与人工智能时代交相辉映”。近年来,他曾获得首届辽宁省普通高等学校教师教学大赛三等奖、第八届西浦全国大学教学创新大赛优秀奖、辽宁省教育教学信息化交流活动微课组二等奖,携团队多次获得外研社“教学之星”全国复赛二等奖,展现了公共外语教学部“以赛提能”的优质教学生态链。

十年间,马晨从青涩走向成熟,不变的是他一直坚定地“永远做那个摇动树的人”,“未来,我将继续探索人工智能与人文教育共生之道,助力兄弟专业慕课建设,用教育热忱浇灌每颗求知心灵,用‘有爱心、会讲课、肯奉献’的薪火照亮学子征程。”

李松:四级路上的“定海神针”

从站上讲台的那一刻起,李松便知道,教育不仅是一份职业,更是一份沉甸甸的使命。她热爱沈阳城市学院提供的广阔舞台,热爱教师岗位赋予的陪伴学生成长的机会。她将线上守护与线下耕耘结合,十年如一日,助学生跨越语言障碍,收获成长。

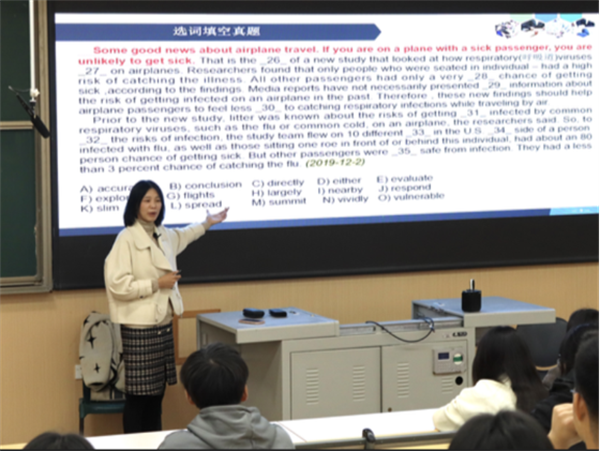

作为一名英语教师,李松经常为同学们剖析大学英语四级考试对未来的重要性。她深入研究历年真题,分析命题规律,精心设计教学内容。教学期间,她建立答疑群,随时解答学生疑问。“老师,我最后又练了一篇作文和翻译,您能再帮我看一下吗?”“老师,我做听力时太紧张了,阅读也怕做不完,感觉这次考试没希望了。”几乎每天,李松都会收到数条学生的消息,但无论多晚,她都会耐心用“三色批注法”精细化批改学生作业,或者为他们定制冲刺计划。经过李松指导,主观题获165分高分的学生张宇凡说:“那张接近凌晨的批改截图,是我手机里最珍贵的照片。”

李松的付出换来了丰硕成果,她所教授的2021级学生四级过级率位居全校前列;指导的学生在“外研社·国才杯”全国英语演讲大赛等竞赛中获奖百余人次,包括国赛铜奖、省赛二等奖等,她的课堂也形成了“以考促学、以赛提能”的良性生态。考试前夕,李松还会开启“线上自习室”和直播答疑,收集学生打卡内容,分类制定学习计划,以“云陪伴”共度备考时光。李松感慨:“每当看到学生站上领奖台,我比自己获奖还激动,这是我教学成果的最好证明。”

回顾取得的成绩,李松强调团队支持的力量,感恩学校的培养、学院的支持和同事的帮助,“唯有热爱可抵岁月漫长,唯有坚守方能育见芬芳。未来,我将继续以‘三爱’为指引,坚守的信念,持续助力学生奔赴星辰大海。”

爱校是深扎于心的根脉,爱岗是扛在肩头的担当,爱生是流淌于行的本真。通识教育学院教师生动诠释了“有爱心、会讲课、肯奉献”的内涵。

当前,学校正处于深化教育教学改革、推进“三全育人”工作高质量发展的关键时期,这些身边的榜样如点点星火,既照亮育人之路,更点燃我们共同的教育理想。愿这温暖的力量持续传递,让“爱校、爱岗、爱生”的精神在绿岛蔚然成风,滋养万千学子拔节成长。